開催日・会場

令和7年6月8日(日)Web形式(ライブ配信・オンデマンド配信)

活動報告

講義1 【ライブ受講者 74人】

『認知症高齢者の病態別食支援』

講師 大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学講座 野原幹司 先生

認知症の嚥下リハは「訓練=キュア」ではなく、食事の内容の工夫などの「食事支援=ケア」がメインとなります。その時のポイントは、認知症を一括りにするのではなく、認知症の原因疾患の特徴に基づいたケアを行うことが大切です。栄養士が行う認知症の食支援について、具体例をあげながら解説してくださいました。

講義2 【ライブ受講者 74人】

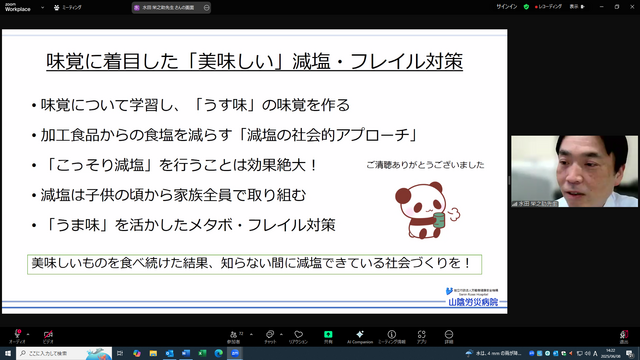

『味覚に着目した「美味しい」減塩・フレイル対策』

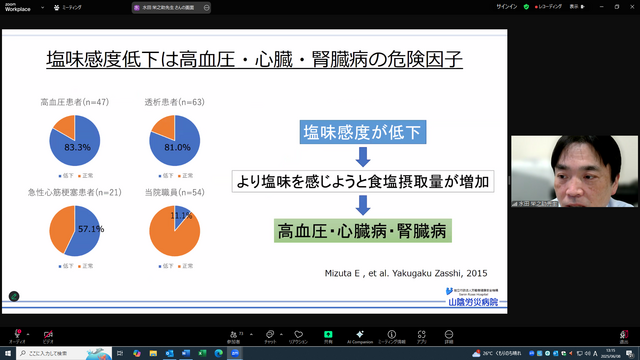

講師 山陰労災病院 循環器内科 水田栄之助 先生

味覚感度が改善すると「うす味」でも苦痛なく食の満足感を得ることができます。「うま味」は唾液分泌・味覚・食欲改善効果を介してフレイル予防にも有効であり、味覚に着目した減塩・フレイル対策についてご講義くださいました。

講義3 【ライブ受講者 68人】

『職業倫理について』

講師 日本栄養士会 代表理事会長 中村丁次 先生

令和5年5月から、管理栄養士・栄養士は医療法に基づく医療職種に定められました。このことにより、私たちは今まで以上に高い職業倫理を持ち職務にあたらなければなりません。県民や他職種から信頼される専門職としての役割を果たすために、私たちに求められる「職業倫理」についてご講義くださいました。

【受講者の感想】

・認知症になる方が増えてきているなかで栄養士として何ができるか考える良い機会となりました。認知症の病態に合わせて対応できるように、本日学んだことをさらに深めていきたいと思いました。

・野原先生の講義は非常に内容の濃い講義で、大変勉強になりました。実際の映像を見せて頂けて、理解がしやすかったです。疾患についての知識や食支援の仕方など、常に勉強し続けていくことの重要性や、栄養士だからこそ出来る支援について考えさせられました。野原先生の本も読んで勉強しようと思っています。

・栄養士会の研修に初めて参加しました。今回に減塩・フレイル対策の講義を聞き、尿ナトカリ比やコンビニのこっそり減塩等新しい知識や学びがありました。Zoomでの参加もしやすく今後も興味がある研修会に参加しようと思います。

・倫理に関する中村会長のお話の中に、心に響くものがありました。

・まだ大学一年生で栄養に関する知識は足りておらず、講師の方のお話がどれも新鮮で面白かったです。やはり対象者の方に合わせた食事を考えることが大切だと思い知らされました。今回の研修会は大学の授業を受ける良いモチベーションになりました。